짧지만 아름다운 삶 살았던 ‘빈자의 친구 김흥겸 전도사’ 21주기

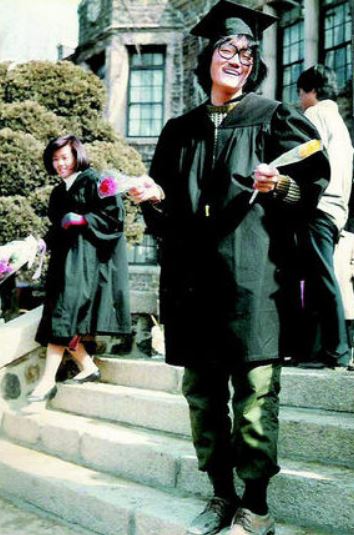

삶의 궤적이 아름다운 사람들이 있다. 1997년 1월 21일 가난한 이들의 버팀목으로 살다 서른여섯의 젊은 나이에 세상을 떠난 김흥겸 전도사도 그런 인생을 살았다. 짧았던 생애는 고스란히 친구들의 가슴에 남았다.

그를 기억하는 연세대학교 신학과 81학번 동기들이 오는 19일 오후 6시 서울 계동교회에서 ‘김흥겸 전도사 21주기 추모예배’를 드린다. 친구들은 김 전도사가 세상을 떠난 이듬해부터 매년 기일에 모여 추모예배를 드리고 있다.

김 전도사는 대학에 입학한 뒤 서울 관악구 달동네에 있던 낙골교회 교육전도사로 일했다. 그는 가난한 이들의 삶 속에 하나님이 임재하길 소망하며 기도하던 사역자였다. 때로는 달동네 철거 현장에서 용역들과 싸우다 구속되기도 했고 배추나 가요 테이프 노점상도 했다. 예술에도 조예가 깊어 연극배우로도 활동했고 대학생 복음성가제에도 출전해 우수상을 받기도 했다.

신학과 안에서는 81학번 중 첫 번째 교수가 될 것이라는 소문이 자자할 정도로 공부를 잘했다. 당시 김 전도사의 아버지가 충남대 불문학과 교수였고 훗날 연세대 총장을 지낸 송자 교수가 가까운 친척일 정도로 집안에 학자도 많았다.

정치적으로 암울하던 시절, 대학 졸업 논문의 주제도 모세의 출애굽 여정으로 선택했다. 동기들이 몰트만과 같은 유명 신학자의 이론을 기웃거릴 때 추운 도서관에서 출애굽기를 읽어가며 모세와 같은 지도자가 이 시대에 필요하다는 내용을 논문에 담았다.

가난한 이들과 행복한 삶을 살아가던 김 전도사는 1995년 위암 판정을 받는다. 하지만 그는 낙담하지 않았다. 1996년 11월엔 ‘생전 장례식’을 치르면서 “나도 열심히 살테니 너희들도 행복하게 살라”고 당부하기도 했다. 그로부터 두 달 뒤인 1997년 1월 21일 친구들의 곁을 떠났다.

김 전도사의 친구인 김응교 숙명여대 교수는 “흥겸이가 사회운동가로만 기억되지만 사실 깊은 신앙을 가졌던 친구였다”면서 “하나님의 역사가 이 땅에 임하게 해달라며 절규하듯 기도하던 모습이 눈에 선하다”고 했다. 김 교수는 “흥겸이의 21주기를 맞아 행동하는 신앙인으로 살았던 많은 신앙의 선배들이 재조명 돼 신앙적으로나, 신학적으로 한국교회가 한 단계 성숙할 수 있길 바란다”면서 “추모예배 때마다 친구들이 모이면 흥겸이를 추억하고 우리가 더 치열하게 살아가자고 다짐하고 있다”고 전했다.

장창일 기자 jangci@kmib.co.kr